El racionalismo rural escondido en Altza: el caserío Akular

Iñigo Landa

Hasta el 23 de noviembre, el Museo San Telmo acoge “Racionalismo de campo“, una interesante exposición fotográfica de José Manuel Juan Soto que documenta con 135 imágenes en blanco y negro la arquitectura de los pueblos de colonización construidos por el Instituto Nacional de Colonización entre 1945 y 1970. Mientras contemplamos esas fotografías de Extremadura, Andalucía y Aragón, es difícil sospechar que muy cerca de nosotros contamos con un ejemplo singular de esa misma arquitectura: el caserío Akular.

El Instituto Nacional de Colonización fue un organismo del régimen franquista enfocado dirigido a transformar el campo español. Creado en 1939, apenas finalizada la Guerra Civil, su objetivo era doble: repoblar zonas rurales despobladas y poner en cultivo tierras infrautilizadas mediante la construcción de nuevos asentamientos y la redistribución de tierras entre agricultores sin propiedades.

Durante casi tres décadas, el INC construyó casi 300 pueblos nuevos vinculados a grandes obras hidráulicas (embalses,…). Desde un punto de vista arquitectónico de estos asentamientos, los entendidos destacan su evolución. Si en los años 40 primó un estilo historicista, a partir de los años 50 una nueva generación de arquitectos introdujo los principios del movimiento moderno y el racionalismo, transformando la arquitectura de colonización en laboratorio de experimentación moderna: geometría simple y proporción, funcionalismo sin ornamentación superflua, economía de medios, zonificación racional del espacio.

En Navarra se construyeron cinco pueblos de colonización, pero en el resto de provincias vascas ninguno. El modelo agrario vasco es opuesto, por ejemplo, al latifundio andaluz o extremeño. La propia orografía, el tipo de explotación agrícola, la orientación ganadera y forestal, y, fundamentalmente, el proceso de industrialización que estaba atrayendo población del campo a las ciudades. En este contexto, la actuación del INC en el País Vasco fue de menor escala. En Gipuzkoa, en concreto, tramitaron 355 ayudas para construir principalmente dependencias agrícolas, estercoleros, y viviendas, como en el caso del caserío Akular.

A principios de los años 60, Akular fue objeto de una renovación completa con criterios racionalistas. Se trató de una renovación integral que transformó completamente la edificación según los principios de la arquitectura moderna, sin renunciar a una imagen tradicional, con una fachada que recuerda a la del caserío original, y a su dedicación ganadera. Actualmente su actividad principal es al cultivo de flores y plantas.

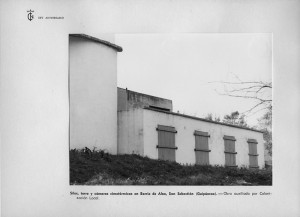

Complementando la vivienda y las cuadras, se construyeron unos silos que constituyen en sí mismos una sencilla pieza de arquitectura racionalista. Estructuras verticales de líneas puras, respondiendo exclusivamente a su función de almacenamiento, sin elementos superfluos. Una estética industrial aplicada al mundo rural que caracterizó a las obras de la arquitectura de colonización.

Este tipo de patrimonio arquitectónico del siglo XX, especialmente cuando se trata de edificaciones rurales, corre el riesgo de pasar desapercibido. No tiene la monumentalidad de los grandes edificios racionalistas urbanos donostiarras, ni la espectacularidad de los pueblos de colonización que documenta la exposición del San Telmo. Pero precisamente por su excepcionalidad, por ser uno de los pocos testimonios de un momento histórico en el que la modernidad arquitectónica intentó transformar incluso los caseríos vascos, merece ser conocido y valorado.

***

Imágenes:

- 1. irudia y 4. irudia: “XXV años del Instituto Nacional de Colonización. Delegación del Ebro. San Sebastián, Octubre de 1964″. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Colonización. Para ver este álbum en formato Pdf hacer clic aquí.

- 2. irudia: El caserío Akular, años 50. Fuente: Elizalde familia

- 3. irudia: El caserío Akular, 2008. Fuente: Ángel Calvo

Algunos ejemplos de arquitectura racionalista urbana en Altza:

- Antxotarrok Historia Mintegia: “Oficinas de Luzuriaga: memoria, estética e infraestructura“, en Altza, Hautsa Kenduz X (2009), AHM, pp. 179-197.

- Gorka Cámara Canellada: Florencio Mocoroa Gastesi. Arquitectura racionalista en Altza, en Altza, Hautsa Kenduz X (2009), AHM, pp. 151-157.

- Florencio Mocoroa en Altza: San Antonio 13,15. Iñigo García Odiaga. Estibaus, 2009-12-30.

- Florencio Mocoroa en Altza: Av. José Elosegui, 109. Iñigo García Odiaga. Estibaus, 2010-01-15.